GESCHICHTE DER ORTSCHAFT NEU JOSEFSTHALS

Die Ortschaft Josefsthal wurde zusammen mit der Glashütte im Jahre 1732 vom damaligen Besitzer der Goldensteiner Herrschaft Fürst Josef Johann Adam von Liechtenstein gegründet und trug bis zum Jahre 1747 dessen Namen. Da jedoch den gleichen Namen schon eine andere Glashütte der Liechtensteiner im Mährischen Karst trug, wurde ihr Namen in Neu Josefsthal geändert.

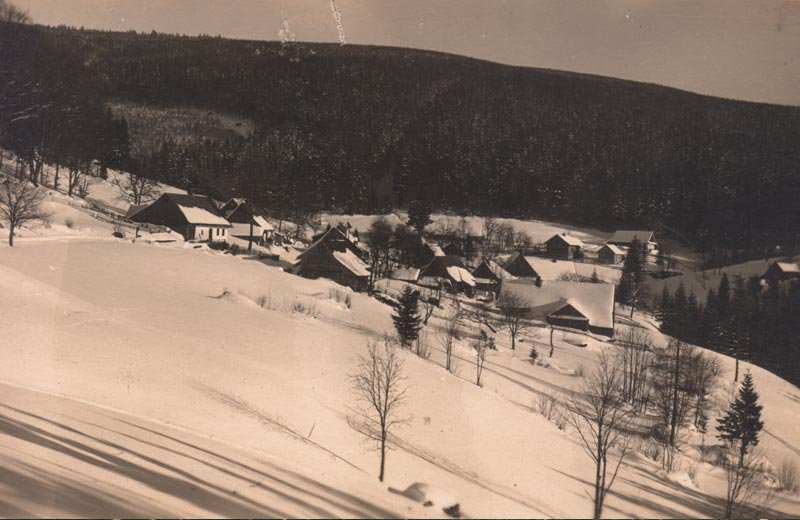

Bild Nr. 1) Blick auf das Dorf von der Aufschüttung des Bremsberges, 30. Jahre des 20. Jh.

Bild Nr. 1) Blick auf das Dorf von der Aufschüttung des Bremsberges, 30. Jahre des 20. Jh.

Sie erstreckte sich rund um den Zusammenfluss des Rauschbord- und Polom - Baches in 820 m über dem Meeresspiegel und war durch den Wasserlauf in drei Teile geteilt. Der umfangreichste Teil der Ortschaft befand sich am südwestlichen Hang des Dreisteines (1044 m) und der Kote 934. Vom Westen her schloss sich ein Landstrich an die Ortschaft an, der für die landwirtschaftliche Nutzung der Einwohner geeignet war. Neu Josefsthal lag im Kataster der Ortschaft Neu Ullersdorf, die 5 km südlich liegt.

Die Abgelegenheit der Ortschaft und ihre Lage hoch in den Bergen entsprachen ihrer ursprünglichen Vorbestimmung – der Erzeugung von Glas und Glaserzeugnissen. Die Glashütte brauchte ein verhältnismäßig großes Spektrum an Rohstoffen, von denen die wichtigsten (Sand, Quarz, Pottasche - Kaliumkarbonat) im Ort zu finden oder herzustellen waren. Die weitere unerlässliche Voraussetzung für die Tätigkeit der Hütte war das Holz, das es in den höher gelegenen Regionen in großen Mengen gab. Es wurde größtenteils während der Sommermonate geschlagen, in die Nähe der Bäche gebracht und während der Regenzeit im Herbst und des Tauwetters im Frühjahr (kurze Stücke) bis zum Sägewerk geflößt, wo es weiter bearbeitet wurde. Der Holzverbrauch war enorm. Die hiesige Glashütte prosperierte. Sie war 58 Jahre lang in Betrieb (die letzte Glasschmelzsaison dauerte vom 20. Dezember 1789 bis zum 31. Juli 1790) und erzeugte die für damals gebrauchte Ware: Butzenscheiben, Krüge, Gläser, Spiegel, Glasscheiben, Flaschen für den Andersdorfer Sauerbrunnen und verzierte Flaschen für spezielle Spirituosen. Abnehmer der Glasproduktion waren wie die einzelnen Liechtensteiner Herrschaften (Goldenstein, M. Schönberg, M. Trübau), so auch Einzelpersonen wie z.B. Franz Müller aus Nieder-Lindewiese, der Erbrichter aus Thomasdorf, Förster aus Spornhau, der Meister der Schusterzunft Gilde aus M. Schönberg u.a.

Die Ortschaft bildeten einesteils Bauten, die zum Betrieb der Glashütte nötig waren (Glashütte mit der Wohnung des Hüttenmeisters, das Sägewerk, das Pochwerk, die Herrschaftskammer, sogar ein Haus des Herstellers der Schraubgläser) und die Häuser der Glaser. Auch ein Gasthaus gab es. Nur die Herrschaftskammer war gemauert, die übrigen Gebäude waren aus Holz, auf Untermauerungen aus trocken aufgeschichteten Steinen. Die steinernen Sockel und Kellergewölbe sind heute noch sichtbar. Im Jahre 1793 lebten in 11 Häusern 74 Einwohner. Nach der Auflösung der Glashütte verkaufte die Herrschaft die Betriebsgebäude und Grundstücke größtenteils an die ehemaligen Angestellten, welche sich diese als Wohnhäuser und für Wirtschaftszwecke umbauten. Auch eine Mühle (Nr. 19) gehörte zur Ortschaft. Sie stand nicht ganz 2 km unterhalb des Ortes in Richtung Franzenthal und mahlte auch das Getreide den Einwohnern der umliegenden Ortschaften (Goldenstein – Neu Goldenstein und Hinter Aloisdorf). Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte die Mühle dem Müller Franz Reinelt, Ende des 19. Jahrhundert wohnte darin ein Waldarbeiter. In der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde sie Buchäckermühle genannt. Heutzutage nennt man den Ort „An der Mühle“.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl der Häuser wie der Einwohner (bis auf 161 Einwohner im Jahre 1868), die Einwohner nutzten ihre Erfahrungen mit der Förderung und dem Holztransport bei der Liechtensteiner Herrschaft als Förster. Später waren sie sicherlich auch als Bediener der Waldeisenbahn Franzenthal – Neu Josefsthal und des Bremsberges in Neu Josefsthal eingesetzt. Nur einzelne widmeten sich der Landwirtschaft. Die Frauen waren meistens im Haushalt tätig, kümmerten sich um kleine bewirtschaftete Höfe und halfen gelegentlich im Wald aus. Jedes Haus besaß einen Garten und mehrere Acker Land. Angebaut wurde Mais, Hafer und Kartoffeln. In den Ställen standen Kühe, Ziegen und Schweine. Milch, Butter und Topfen waren sehr gefragte Produkte, weil sie von den Weiden auf den Wald- und Bergwiesen stammten. Mit dem Verkauf konnten sich die Ortsbewohner den Haushalt aufbessern.

In den 80ger Jahren des 19. Jahrhunderts gab es im Ort eine Einklassenschule mit einer Lehrerwohnung mit der Nr. 20. Sie gehörte der Ortschaft Neu Ullersdorf und jeder Lehrer wohnte darin. Er unterrichtete die Kinder aus dem Ort, wie auch die aus Neu Goldenstein und Hinter Aloisdorf. Der Unterricht in der Schule wurde 1945 beendet. Während des Aufschwungs der Holzförderung in der Umgebung von Neu Josefsthal in der Jahreswende 19. und 20. Jahrhundert und dem Bau der Schmalspurwaldeisenbahn von Franzenthal nach Josefsthal ließ die Liechtensteiner Waldverwaltung ein Forsthaus für den Förster bauen. Das Forsthaus bekam die Nr. 17 und wurde an der Stelle eines älteren Hauses gebaut. Es ist das einzige erhaltene Haus der Ortschaft. Damals gab es im Ort ein Gasthaus, ein Feuerwehrlöschdepot mit einer Spritze mit Handbetrieb, ein steinernes Kreuz und einen einfachen Glockenturm. Unweit des Forsthauses stand eine denkmalgeschützte Linde, die leider nicht mehr existiert. In der Nähe steht nun eine mehr als 200 Jahre alte Fichte.

Der 2. Weltkrieg hat das Schicksal der Ortsbewohner hart getroffen. Auf den Schlachtfeldern fielen insgesamt 10 Männer, die meisten 1944. Im Jahre 1946 wurden die Ortsbewohner größtenteils in die Bundesrepublik Deutschland vertrieben (Bayern, Hessen) mit 50 kg pro Person. Im Ort verblieben wahrscheinlich nur Einzelne (Ludmila Winter Nr. 18), die hier bis in die Hälfte der 50 Jahre wohnten. Andere übersiedelten in die Umgebung (z.B. nach Goldenstein). Manche Häuser waren schon sehr baufällig und zum Abriss bestimmt. Die noch bewohnbaren wurden für die Unterbringung von Waldarbeitern genutzt. Später wurden sie als Baumaterial verkauft. Im Jahre 1960 hat die tschechoslowakische Armee alles dem Erdboden gleichgemacht.

An die Ortschaft Neu Josefsthal erinnern heutzutage nur noch das ehemalige Forsthaus Nr. 17 und die gegenüber stehende Scheune, die als einzige nicht niedergerissen worden waren. Sie sind Privateigentum und werden zur Erholung genutzt. Erhalten blieb auch die durchgehende Straße und die einfache, gewölbte Brücke über den Rauschbordbach. An der Straße steht etwa an der Stelle der ehemaligen Glashütte ein Marmorkreuz. Erhalten blieb auch der gemauerte Bildstock und die Brücke des Bremsberges. Diese Objekte wurden im Jahre 2013 von der Waldverwaltung der Tschechischen Republik erneuert und sind Teil des Naturlehrpfades Neu Josefsthal. Die beiden folgenden Fotos zeigen die Veränderung der Ortschaft während der 2. Hälfte des 20 Jahrhunderts. Bild Nr. 2) ist eine Luftaufnahme aus dem Jahre 1953, Bild Nr. 3) ist eine Luftaufnahme aus dem Jahre 2009 die dem gegenwärtigen Zustand entspricht.

Bild Nr. 2)

Bild Nr. 2) Bild Nr. 3)

Bild Nr. 3)

VERWENDETE LITERATUR:

ŠTĚPÁN, ŠTĚRBOVÁ: Vývoj sklářského průmyslu na panství Branná, in Severní Morava, sv. 78/1999, Šumperk 1999.

KOLEKTIV AUTORŮ: Kleine Chronik Kirch-Sprengel Geppersdorf, Pföhlwies, Stollenhau, Heinzendorf/March und Umgebung. Kreis Mährisch-Schönberg (Sudetenland). Druck und Verarbeitung: Offset Köhler KG, Gießen-Wieseck, 1988, s. 464 až 468.

HÝBL, Štěpán: Historie zaniklé osady Josefová v katastru obce Nové Losiny : středoškolská odborná činnost, Šumperk: VOŠ a SPŠ Šumperk, 2013, 49 s. Vedoucí práce Pavel Mareš.

Historická fotografie Josefové. [online]. [Cit. 28. 4. 2014].

Dostupné z URL: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=185217

Ortofotomapa Josefové z roku 1953 [online]. [Cit. 28. 4. 2014].

Dostupné z URL: http://kontaminace.cenia.cz (Mapové podklady poskytl VGHMUř Dobruška, ©MO ČR 2009)

Ortofotomapa Josefové. [online]. [Cit. 28. 4. 2014].

Dostupné z URL: http://mapy.cz/#x=17.062082&y=50.149161&z=15&l=15